Tu es seule ?

Oui.

Tu vas monter jusqu’en haut ? Le car ?

Oui. Non, à pied.

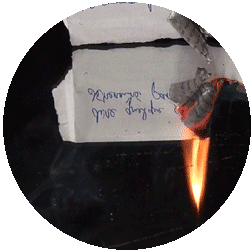

Le chemin large pour les engins forme un ruban plat qui coupe le flanc. Une terrasse qui déroule ses virages impassiblement, l’un après l’autre. Au tournant se dévoile le tronçon suivant, et l’autre virage là-bas. Les flancs sont rocheux, des bouillonnements figés qui ne laissent qu’une possibilité : le gris. Un gris attiré vers le noir, et sur quelques zones vers la rouille. Le chemin large creusé se déroule. Il n’y a qu’elle et moi sur la route, elle est parfois devant, dans mon champ de vision, et c’est parfois moi qui occupe le sien. La zone de l’entre-deux finit par être atteinte. Comme une piste de ski, mais gris et déserte. Les filets de brumes accourent vers nous, venant d’en bas. Ces vents ne sont pas qu’air et commencent à être souffre. Le souffle essoufflé de la montée et de l’effort s’empoisonne de souffre indispensablement aspiré. Une petite dose, d’abord. Les jambes ne s’arrêtent pas, car il y a un sommet à atteindre. La journée pour cela. La dose augmente, doucement, au fur et à mesure que le souffle se fait plus court, plus avide, la dose augmente. Une angoisse pointe sous la fierté de monter avec les jambes, de monter pour sentir les étapes, le dénivelé, les variations. Une angoisse qui ne sait pas quelle dose atteindra ce souffre, qui ne connaît pas la distance ni l’effort encore à fournir. Un air de souffre qui affirme la nature des lieux. Un air qui nous cloue.

Un plat désert se forme, enclave, région insoupçonnée d’en bas, d’en haut, secret et oasis de poussière au creux. La douce zone entre-deux, la zone de battement. Bien plus étendue qu’ailleurs, un plateau.

C’est là que le désert de souffre et de cendre se déploie.

Il a encore, comme des marécages, ces étendues à traverser, pour aborder si on en sort un autre flanc à gravir.

Sommet. Le sommet n’existe pas. Quelques crêtes autour de vasques de couleurs, fumant.

Automatismes. Ouverture des portes, laisser sortir avant de monter s’il vous plait, se caler su le côté, l’angle, le tranchant de la porte, dernier passager, élan, regard droite-gauche sièges libres. Viser. S’asseoir, ne pas regarder son voisin d’en face trop dans les yeux. Deuxième, sortir, escaliers, monter, couloir, descendre attendre. Sonnerie de porte, monter, trop de monde, attendre debout d’arriver.

Je tiens de ma main gauche la barre raccordée au mur, dans le sas où coulissent les deux rames. Les plastiques s’emboîtent pour épouser les virages. Entre flanc gauche et dos contre la paroi ; le sol pivote, au calme, dans le roulis. En face de moi, il tient la barre de sa main gauche. Entre flanc gauche et dos contre la paroi. Tous deux en symétrie les pieds sur le même sol. Les virages font varier la distance entre dos et main. Le bras s’étire et reprend son pliage, de façon symétriquement opposée entre lui et moi. Abandon du corps avec cette main, et ce dos adossé, et le tout pivotant. Après trois stations, je décolle. La main lâche, petit coup du dos pour mettre le corps en marche. Lui, à la même seconde, même mouvement, nos corps après trois pas se heurtent, au centre exactement, il passe, nous sortons jamais plus revu.